1.酶引起的食品變質(zhì)食品在加工和貯藏過程中所發(fā)生的變褐的現(xiàn)象稱為褐變。褐變影響了食品外觀,降低了其營養(yǎng)價(jià)值,是食品品質(zhì)下降的一個(gè)標(biāo)志。褐變作用可分為酶促褐變(enzymatic browning)和非酶褐變兩類。

酶促褐變發(fā)生在新鮮植物組織中,水果或蔬菜在采收脫離母體以后,組織中仍在進(jìn)行活躍的新陳代謝活動(dòng),在酶的作用下形成褐色素,稱機(jī)能性褐變。若植物組織發(fā)生機(jī)械性損傷,外層潮濕表面上的維生素C立刻被氧化掉,繼而在多酚氧化酶的參與下,鄰苯二酚被氧化形成鄰苯醌,鄰苯醌進(jìn)一步氧化形成羥基醌。而羥基醌聚合時(shí)就出現(xiàn)了組織破損表面上常見的褐色素,產(chǎn)生褐變,稱為“酶促褐變”。

非酶褐變是食品加工和貯藏過程中最見、最基本的反應(yīng)之一。這種類型的褐變常伴隨熱加工及較長期的貯存而發(fā)生,常見于奶粉、蛋粉、脫水蔬菜及水果、肉干、魚干、玉米糖漿、水解蛋白、麥芽糖漿等食品中。非酶褐變由三種類型的機(jī)制引起:羰氨反應(yīng)褐變作用、焦糖化褐變作用、維生素C氧化褐變作用。其中,羰氨反應(yīng)是造成食品非酶褐變的主要因素。

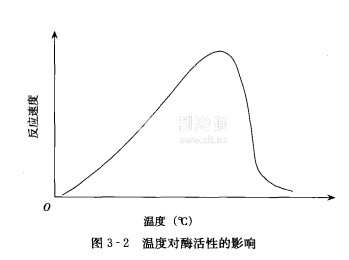

2.低溫對酶的影響由酶引起的食品變質(zhì),如酶促褐變,是在酶的催化下進(jìn)行的,而酶的催化能力和溫度有密切的關(guān)系。大多數(shù)酶的適宜溫度為30~50℃,如果環(huán)境溫度不在適宜的溫度范圍內(nèi),酶的催化能力就會(huì)下降,

圖3-2所示為溫度對酶活性的影響關(guān)系。40~50℃時(shí),酶的催化作用最強(qiáng)。隨著溫度的升高或降低,酶的活性均下降。一般來講,在0~40℃范圍內(nèi),溫度每升高10K,反應(yīng)速度將增加1~2倍。一般最大反應(yīng)速度所對應(yīng)的溫度均不超過60℃,當(dāng)溫度高于60℃時(shí),絕大多數(shù)酶的活性急劇下降。高溫下酶失活是由于酶蛋白發(fā)生變性的結(jié)

果。而溫度降低時(shí),酶的活性也逐漸減弱。例如,若以脂肪酶40℃時(shí)的活性為1,則在-12℃時(shí)降為0.01,在-30℃時(shí)降為0.001。一般來說,溫度降低到-18℃才能比較有效地制酶的活性,但溫度回升后酶的活性會(huì)重新恢復(fù),甚至較降溫處理前的活性還高,從而加速果蔬的變質(zhì),故對于低溫處理的果蔬往往需要在低溫處理前進(jìn)行滅酶處理,以防止果蔬質(zhì)量降低。基質(zhì)濃度和酶濃度對催化反應(yīng)速度影響也很大。冰凍或冷凍并不能破壞酶的活性,只能降低酶活性,故食品即使貯藏在-18℃下,酶促反應(yīng)仍會(huì)繼續(xù)進(jìn)行,并在1周到1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)會(huì)覺察到有不良風(fēng)味或變化的跡象。例如,在食品凍結(jié)時(shí),當(dāng)溫度降至-1~-5℃時(shí),有時(shí)會(huì)呈現(xiàn)其催化反應(yīng)速度比高溫時(shí)快的現(xiàn)象,其原因是在這個(gè)溫度區(qū)間,食品中的水分有80%變成了冰,而未凍結(jié)溶液的基質(zhì)濃度和酶濃度都相應(yīng)地增加了。因此,快速通過這個(gè)冰晶帶不但能減少冰晶對食品的機(jī)械損傷,而且還能減少酶對食品的催化作用。為了將冷凍(或速凍)、凍藏和解凍過程中食品內(nèi)不良變化降低到最低的程序,果蔬類食品常經(jīng)漂燙,將酶的活性破壞掉,再行冷凍。